傳媒名稱:香港01 社區專題

報導日期:2018-07-19

報導連結:請按此

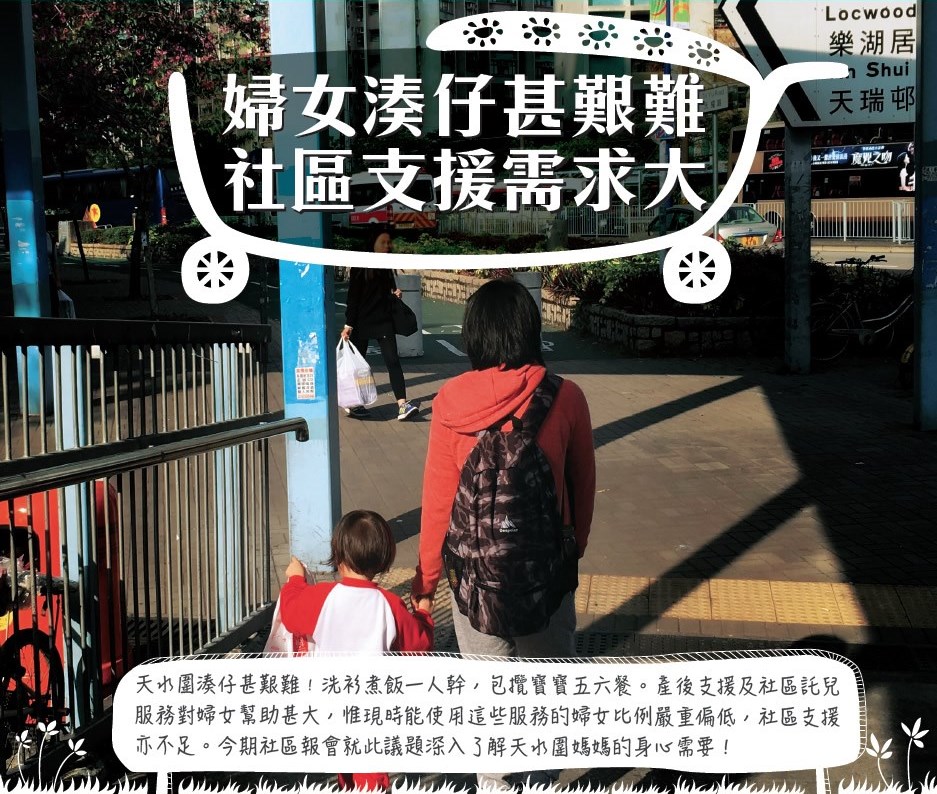

母親站在窗邊,眼神渙散地游離在屋外,背後伴隨着嬰兒的哭鬧及女兒的叫聲。當下的哭叫聲淹沒了她的理智,繼而想將嬰兒及女兒往外一丟,結束一切——這跟2007年天水圍發生的家庭慘劇前期情節相近,也是阿霞的親身經歷。

撰文:柯詠敏 攝影:鄭子峰

【天水圍2.0.二】90後師奶窒息人生 400呎窩居一家七口困獸鬥

天水圍自2000年起發生連串家庭慘劇,政府於10多年間於區內興建休憩設施,增加社福服務,「悲情」色彩恍似得以粉刷,但能否針對當區需要呢?「照顧一個大、一個細,全天候24小時都要工作。我只想有一兩小時喘氣、休息的時間。」阿霞的申訴尋常得如每個全職家庭婦女的心聲,但她們的苦處一直不被正視,長期累積下,釀成難以收拾的悲劇。

天水圍的託兒服務不足,令阿霞的生活及情緒陷入窘境。

阿霞每星期都期盼着星期三的到來,因為這天她可以到樓下參加由民間組織舉辦的音樂課,學習唱歌技巧及樂理,好讓她學習寫歌。約40歲的阿霞常把長髮撥至左肩,說話溫文有禮,臉上總是掛着微笑。她說,現在生活離不開音樂,無論沖涼、切菜都會哼着歌,有時會盡快做妥家務,空下時間來作曲寫詞。「相夫教子不是我夢想,天天被瑣事追逐活着的一天」—《女皇》。阿霞還寫劉曉波、寫朋友的婚姻,也寫自己從低谷走過的故事—五年前,阿霞因照顧小孩的精神壓力過大而患上抑鬱症,多次想過殺掉一對子女繼而自殺。

旁人難以明白為人父母怎能忍心傷害兒女,但阿霞明白家庭慘劇非朝夕形成,而是由一點接一點的不幸串連而成。她的不幸,可由上水搬進天水圍說起。2013年,阿霞跟丈夫及八歲的女兒搬進天晴邨後懷上了兒子。她說,得悉懷有第二胎時,曾到家計會排期流產。「當年大女兒出生後情緒很差,加上預計到第二個所花的錢更多,就打算唔要;但家計會排的日期過了可以做流產手術的階段,最後就沒有做了。」兒子留了下來,但幸運的日子沒有隨之而來。「大女兒在上水有申請『社區保姆』,但來到天水圍就要等好耐,找不到人照顧細仔,所以,我最後要辭工全職湊仔。」

緊急託兒一兩日 需輪候一星期

「社區保姆」是社署撥款資助的「鄰里支援幼兒照顧計劃」轄下的服務,全港只得16間非牟利機構營運,元朗區僅得天水圍婦女聯合會提供服務。「社區保姆」由受訓的義工組成,可託管初生至九歲以下的幼童於義工家中,收費每小時18元。阿霞憶起,在上水申請「社區保姆」服務時,甚少需要輪候。那時,她從事珠寶銷售的兼職工作,「社區保姆」則每天接送女兒放學,直至她放工回家。

搬進天水圍後,阿霞發現這裏的「社區保姆」資源甚少,難以申請。「緊急想託一兩日,要等成個星期,如果長期託管,則要等兩三個月。」當時丈夫即將轉工,阿霞希望不用辭工以繼續維持家計,但長久的等待教她心急如焚。「我都有排婦聯的『中心託管小組』,但都沒有位,(小組)名額都不多過十個。」

在天水圍申請「社區保姆」前,阿霞曾嘗試尋找區內由政府資助的育嬰服務。「當時我仲未生,就打電話去排,但對方跟我說不用排,因為一定沒有位。」阿霞苦笑說。據社會福利署資料,天水圍僅有一間幼兒中心提供0至2歲的幼兒日託服務,名額只得64個。阿霞難以從政府及非牟利團體得到援助,加上家人居於內地無法前來支援,她唯有放棄工作,獨力照顧兩個子女。

政府及社福機構的援助網承載不了阿霞的需要,令她陷入另一個困境—飽受照顧兒女的精神折磨。阿霞說,年輕時想過當單身貴族,享受獨個兒到不同城市打工。然而,家庭生活把她困在籠子裏,跟自由世界隔絕。她左手從高處滑下來說:「生大女後情緒跌到落谷底,細仔出世後更跌無可跌。」她頓了一頓,笑着搖頭說:「細仔出世後那兩年,是我人生中最難過的日子。我都不知怎樣捱過來。」

天水圍是否不再悲情?現實是阿霞曾因照顧小孩而患上抑鬱症,多次想過殺掉一對子女繼而自殺。

湊仔情緒推向臨界點 曾動輕生念頭

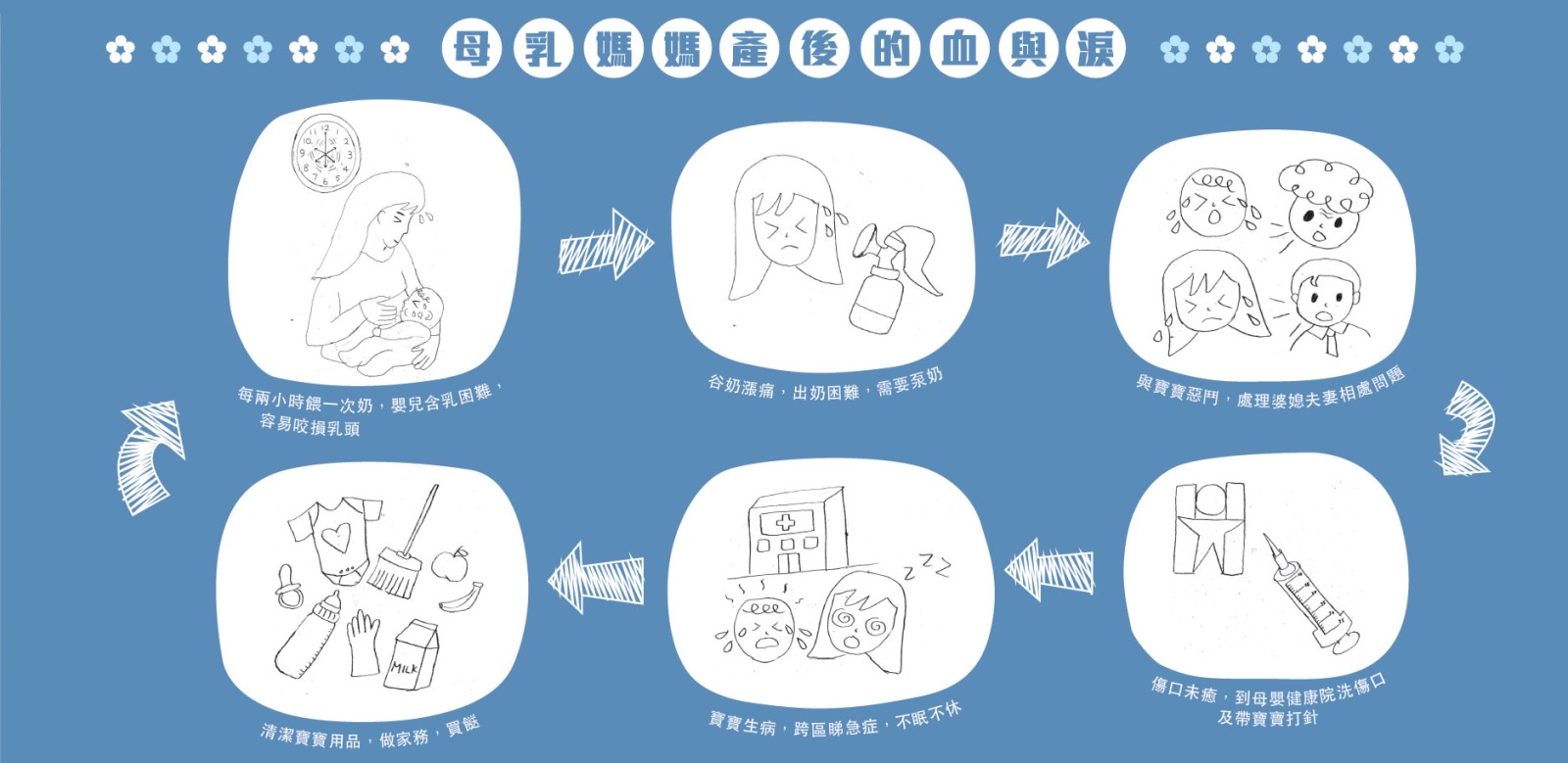

縱然阿霞早有第一胎的經驗,但大女兒於內地出生,三歲前大多由媽媽照顧;如今要獨自面對兒子,令她的壓力倍增。她憶起,兒子每隔兩小時就開始哭叫。即便是凌晨,阿霞也要爬起來哺乳。整晚身軀徘徊在半睡半醒之間,但早上的鬧鐘一響,她的眼皮還未撐起,就要催促女兒吃早餐上學。阿霞接着利用女兒上學的時間買菜做家務,其間還要照顧不斷哭喊的兒子,毫無休息時間。「返工都有得放工,但湊仔真係24小時都要開工,真係人都癲。」阿霞語氣急速地說。

兒子出生兩年以來,阿霞每天猶如活在永無休止的車輪戰之中—安撫完兒子吃奶後,轉個身子就要督促女兒做功課,二人更會因爭玩具而不停叫喊,這種種逐漸將阿霞的情緒推向臨界點。「有次在廚房切菜,他們在外面不斷嘈,我就不知不覺愈切愈大力,一路劈一路劈。我回個神來,就立刻將把刀拋低。」旁人看見虐兒新聞多會嚴厲斥責父母,阿霞卻別有體會。「我好明白點解有些媽媽會傷害小朋友。當你要獨自面對的時候,會覺得沒有出路。」又一次,阿霞站在窗邊望着遠方,理智被家裏的嘈雜偷走,突然想了結眼前的紛亂,「那一刻想將對仔女掉出街,真是剎那的念頭,幸好當時醒一醒,我就跟自己說『唔得,要離開窗邊』。」她形容,那刻的感覺就像胸口積壓着一大股悶氣,不知可以往哪裏釋放——跳下去,彷彿是唯一的解脫。

阿霞的精神及情緒逐漸破碎,丈夫看在眼內,卻沒有施予援手,反而時常連聲埋怨,令她覺得自身的努力沒人認同。丈夫的脾氣火爆,看見家裏不順意的事情先是埋怨,後來才會協助。「他放工回來看到屋企很亂,會先怨你點解唔執,罵完一大輪先會幫手。但當你要睇住對仔女,又聽到這些說話,就會想咩都唔理,走咗去。」

然而,阿霞在天水圍沒有朋友,又能往何處逃呢?當下她終於致電給居於河南的媽媽,請她來香港幫忙。「我覺得自己真的撐不住了,媽媽斷斷續續幫了一年。她來了之後,起碼能夠有屬於自己的時間。即使只有一兩個小時透透氣,已經好足夠。」

逃家兩小時 在活動中重生

家庭主婦將時間全都投放在家人身上,自身的生活與家庭早已難以分割;但於阿霞而言,兩小時的逃脫,足以讓她重拾破碎一地的情緒。2014年,阿霞看到居所樓下的民間團體組織婦女討論天水圍的婦女權益及託兒服務問題,她希望分享自身的經歷,就加入小組。聚會每兩星期一次,每次兩小時。十多個婦女聚在一起,左一句討論現存服務不足,右一句數數老公不是——議題嚴肅,但氣氛輕鬆。

阿霞豎起三隻手指說:「有三樣嘢拯救了我,一是媽媽,二是音樂,三就是這個小組。」阿霞初時抱着暫時逃離家庭的心態參與小組,過程中認識到不少朋友,更找到自我的價值。「以前在意物質,常常想『幾時買到樓』,但現在的重心就放在社區或婦女權益議題上,關於物質的事情都看淡了。」

阿霞的眼光,由數百呎的屋子擴闊至整個社區;她的生活除了買菜湊仔外,也會參與遊行以及跟議員見面。去年,小組爭取到低收入家庭津貼增設照顧者津貼,令她們甚有滿足感。「覺得真是幫到自己幫到人,但同時也認為,照顧者不應該以收入劃分。為何基層的照顧者才能申請津貼呢?當初,我是因為沒有託兒服務的支援才被迫放棄工作,成為低收入家庭的一群。」阿霞多次強調,跟留在家中照顧孩子相比,她更喜歡上班。自兒子達入學年齡後, 她就找了一份兼職來幫補家計。

籲調整政策 正視託兒需要

回到故事原點,阿霞的問題源自社區缺乏託兒服務,繼而家庭生計、精神壓力,以致夫妻關係猶如骨牌般重重倒下。本港的託兒服務一直為社會所詬病,為何天水圍的問題特別嚴重?天水圍社區發展網絡總幹事鍾婉儀稱,現時政府過度依賴輸入外傭解決託兒服務短缺的問題,但天水圍北的公屋過於密集,基層家庭較集中,很多育有幼兒的家庭難以負擔聘請外傭的費用。根據2016年中期人口統計,位於天水圍北的六個選區的家庭每月收入中位數約12,000至15,000元,而現時請外傭的規定最低工資為每月4,410元,即佔了收入約三分之一。

除了政府沒有正視基層家庭的託兒需要,非牟利機構也缺乏誘因去提供服務。鍾婉儀續說,現時天水圍「社區保姆」的服務僅由單一非牟利機構負責,源於託兒服務是「做一個蝕一個」,政府必須認真檢視現有政策並投放資源。「因為現時『社區保姆』是義工,不是工作。(機構)沒有完善的訓練系統,加上義工沒有太多commitment (承擔),有機會每次都會是不同義工,對幼兒的成長會有影響。」

非牟利機構缺乏誘因提供服務,也不能過度依賴外傭,於區內增設育嬰院似是唯一的出路。可是,天水圍的土地供應有限,只餘兩塊可作GIC用途的土地,這是否意味着託兒問題難以根治?鍾婉儀覺得社區本有資源應付需求,關鍵在於政府能否調整政策配合。她提到,香港可效法外國的做法,把住宅用房改為家庭式託兒中心。「因為公屋不能作商業用途,但面對託兒需求日增,政府是否要回應社會的需求,設計一些可行的辦法,例如調整公屋政策,限制每次託兒的人數;而並非單單依賴外傭就了事!」

![牙粉_宣傳 [自動儲存]](http://www.tswnetwork.org.hk/wp-content/uploads/2016/07/牙粉_宣傳-自動儲存.jpg)